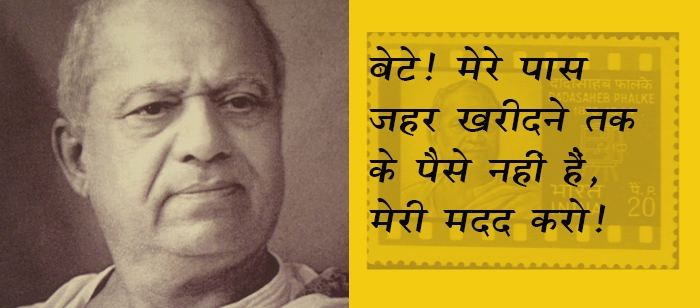

1930 के दौरान दादासाहब फालके ने अपनी तंगहाली जिक्र करते हुए अपने बेटे भालचंद्र को एक पत्र में लिखा – ‘बेटे! मेरे पास जहर खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, मेरी मदद करो!’

अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में सिनेमा जगत के पितामह को यूं बेबसी और फाकाकशी से गुजरना पड़ा इससे शर्मनाक बात सिनेमा इंडस्ट्री पर नाज बताने वाले कथित पुरोधाओं के लिए क्या रही होगी? ‘स्वदेशी सिनेमा’ के माध्यम से आज़ादी के आंदोलनों में शरीक होने और सामाजिक एकजुटता की बुनियाद रखने वाले दादा साहब फालके के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया तब फिल्में बनाने जारी रखना तो दूर अपने जीवन का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया और उन्होंने गुमनामी में ही दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके अंतिम संस्कार में दर्जन भर भी लोग इकठ्ठे नहीं हुए और ना ही सिनेजगत ने कोई श्रद्धांजलि दी. यहाँ तक कि अखबारों ने भी उनके देहांत की खबर को नहीं छापा. जिस सिनेमा को उन्होंने एक सम्मानित व्यवसाय के तौर पर तैयार किया उसी से जुड़े लोगों ने उन्हें जीते-जी भुला दिया. 1939 में दादासाहब की आखिरी फ़िल्म ‘गंगावतरण’ के रिलीज होने के चार साल बाद सरदार चन्दूलाल शाह और श्री सत्यमूर्ति की अगुवाई में भारतीय सिनेमा का रजत जयंती समारोह आयोजित हुआ. दादा साहब को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया लेकिन जो सम्मानपूर्वक व्यवहार होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ. वे भीड़ में सामान्य व्यक्ति के तरह कौने में बैठे रहे. लेकिन अचानक वी शांताराम ध्यान उन पर गया तब वे दादा साहब को सम्मानपूर्वक मंच पर लेकर आये. समारोह के आखिरी दिन वी शांताराम ने वहाँ उपस्थित निर्माताओं, निर्देशकों और कलाकारों को अनुरोध करते हुए दादा साहब के लिए घर बनाने के लिए डोनेशन देने के लिए कहा और तब जाकर उनके लिए पाँच हजार रूपये इकट्ठे हो पाए.

‘स्वदेशी सिनेमा’ के लिए गहने-गांठे, बर्तन सब बेच डाले

20 साल के अपने करियर में 97 फिल्में और 26 लघु फिल्में देने वाले दादा साहब फालके ने 1913 में हिंदुस्तान को अपनी पहली मोशन पिक्चर ‘राजा हरिश्चंद्र’ से मुखातिब कराया. इस चित्रपट ने घोर सफलता के परचम गाड़े और इससे खूब आय भी हुई. उन दिनों दादा साहब फालके मुंबई के दादर स्थित आवास जोकि सेठ मथुरादास माकनजी का बंगला था और जहां वे अपना पूर्व व्यवसाय ‘लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस’ चलाया करते थे, यहाँ से ही अपने चित्रपटों का निर्माण किया करते थे. यहीं दादा साहब ने अपनी मेहनत और लगन से चित्रपट निर्माण के उपकरणों और संसाधनों को जुटाकर एक कारखाना खड़ा किया और कई नुक्कड़-नाट्य-कलाकारों, मेकेनिक्स और अप्रशिक्षित कामगारों-शिष्यों को नियुक्त कर चित्रपट निर्माण और अभिनय के लिए तैयार किया था. इस कड़ी में उनकी मोहिनी भस्मासुर (1913) और सत्यभान सावित्री (1914) और भी सफलतम चित्रपटों ने ‘स्वदेशी सिनेमा’ की राह आसान की और उनके चित्रपट निर्माण का व्यवसाय बखूबी चल निकला. उनके चित्रपटों को देश-विदेश में खूब प्रसंशा मिली. उनके चित्रपटों की मांग बढ़ने लगी और उन्हें चित्रपट निर्माण की गति को बढाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले उपकरणों की आवश्यकता पड़ी. इसी सिलसिले में उन्हें तीसरी बार विदेश जाना हुआ. लेकिन इस बार बदकिस्मती ने उनका हाथ पकड़ लिया. पहले विश्वयुद्ध ने दस्तक दे दी थी और युद्ध की खबर ने देश में डर का माहौल व्याप्त कर दिया. ब्रिटिश दलालों और कमीशन एजेंटों ने भारत के व्यवसायियों का साथ छोड़ दिया और इंग्लैंड व बम्बई में लोग अपने जमीन-जायदाद को छोड़कर अपने घरों को लौटने लगे. इधर भारत में दादासाहब का साहूकार भी भयभीत होकर चित्रपट कारखानों को पैसे देने से पीछे हट गया. इसका नतीजा ये हुआ कि उनके कारखाने में काम कर रहे कामगारों के सारा खर्चापानी बंद हो गया. मुसीबतें कम नहीं थी, सैलाब की तरह उमड़ आयीं. उनके कारखाने में नियुक्त लोग बीमारियों और हादसों का शिकार हो गए. वे मातृभूमि भारत तो लौटे लेकिन खस्ताहाल और बिना मशीनों के. कारखाना बिखर रहा था. जेब खाली होने पर कुछ लोग अच्छी कमाई के मौके देख चले गए. उधारी बंद हो गयी. स्वार्थी लोगों ने सहयोग करने से हाथ खींच लिए. समकालीन अन्य लोग जो भी चित्रपट निर्माण में उतर आये थे, उन्होंने भी अनदेखी की. तत्कालीन धनाढ्य कारोबारी भी उदासीन रहे. जैसे तैसे अपने साहूकार को आधी राशी देने के लिए राजी किया और तार भेजकर लन्दन में छोड़ी हुई मशीनें मंगवाई. स्टूडियो सेटअप किया. इस दौरान उनके कुछ वफादार कामगार-शिष्य और उनके परिजन उनके साथ टिके रहे. अपने संघर्षों से जूझते हुए वे अख़बारों और पत्रिकाओं में अपनी व्यथा लिखते रहे और मदद मिलने की ओर ताकते रहे. नवयुग पत्रिका (1917) में छपे अपने एक आत्म-लेख में उन्होंने लिखा – “मेरे लिए बिना कुछ गिरवी रखे हुए काम करने के लिए रकम मिल पाना संभव नहीं था, ना ही मेरे लिए प्रशिक्षित लोगों को हटाना वांछनीय था. क्यूंकि मेरे साथ काम करने वाले स्टाफ के बिना मैं कभी भी रकम नहीं जुटा सकता था. इसीलिए कोई विकल्प नहीं था और रोजाना के खर्चे तो होने ही थे. पुराने चित्रपटों से भी कुछ नहीं मिला और नए चित्रपट बनाने में असमर्थ था. मेरी समस्याओं की कुछ ऐसी स्थिति थी कि कभी न सुलझें. इन विकट परिस्थितियों में क्या किया जा सकता था, सिवाय इसके कि मैं अपने चित्रपट कारखाने को साहूकार को गिरवी रख अपने कर्मचारियों को अलविदा कह दूं और इस तरह मैं अपने ऊपर लगातार चढ़ते चक्रवृद्धि ब्याज की घुटन से मुक्ति पा लूं. इसका मतलब था कि अपने हाथों से अपने उस व्यवसाय का गला घौंट देना होगा जिसे मैं अन्यय स्नेह करता हूँ और अपने इस कारखाने को बोली लगाने वालों के हाथों हवाले कर दूं. इसके बाद भी कुछ कर्जा रह जाये तो घर के ही बर्तन बेचे जा सकते थे और सबकुछ छोड-छाड ईश्वर की शरण में जाया जा सकता था. 1915 के अंत में, मेरे साहूकार ने मेरे कर्मचारियों की आधी तनख्वाह की एक पाई भी देने से इनकार कर दिया. उसने साफ कह दिया कि वो किसी भी परिस्थिति में स्टूडियो को गिरवी नहीं रखने देगा, चाहे इसका कोई भी नतीजा हो, चाहे स्टूडियो चले या उसकी सारी रकम डूब जाये. यह वक्त वाकई इतना नाजुक था कि मेरे जैसी निर्दयी आत्मा तो अब तक तो उसे कोर्ट ले जा चुकी होती और फैक्ट्री पर ताला लगवा दिया होता. उन दिनों हिंदुस्तान के कस्बों और गाँवों में कई उद्योग-धंधे चौपट हो रहे थे बगैर किसी ने इसकी बात परवाह किये हुए कि कईयों ने दम तोड़ दिया था. लेकिन यदि मेरा स्वदेशी चित्रपट का उपक्रम इस तरह दम तोड़ देता तो ये लन्दन के अंग्रेजों की नजरों में स्वदेशी आन्दोलन की हमेशा के लिए फजीहत हो जाती. क्या यह मेरे धर्म-परायणता की वजह से था, या फिर ना टूटने वाला धर्य की वजह से, या फिर होमरूल के लिए काबिल उस हिंदुस्तान का सौभाग्य था कि मुझे देखते हुए मेरे साथी कर्मचारी जो निहायत तिरस्कृत कलाकार और दृढ कटिबद्ध थे, उन्होंने अपने आप को जनवरी 1917 से बिना तनख्वाह के काम करने के लिए आगे कर दिया. लेकिन इन परिस्थितियों में, यदि मेरा कारखाना यदि बंद हो जाता और मेरा साहूकार तबाह हो जाता तो क्या इसके लिए मैं असल जिम्मेदार होता? वास्तव में इस अवस्था में मेरा साहूकार उपकरणों और फ़िल्म निर्माण की सामग्री ना देने के लिए बिलकुल सही था क्यूं कि मेरे सारे प्रयास व्यर्थ साबित हो चुके थे. और जब मेरे साहूकार, मेरे हिस्सेदार, उधार देने वाले जो कि मेरे मुनाफे के भूखे थे, थोड़ी सी भी परेशानियाँ झेलने से हट रहे थे तो हे भारत, तुम्हारा कर्मयोगी पुत्र क्या इतनी आलोचनाओं के लिए कसूरवार हो सकता था – ‘फालके ने साहूकार को धोखा दिया’, ‘कलाकार तो इतने कपटी होते हैं…’, ‘वह सिर्फ अमीरों से लगाव रखता है’ आदि आदि. लेकिन मैंने भारत में ही रहने का निश्चय लिया था. खुशकिस्मती से, मैं सफल हुआ जबकि कई विफल रहे. मैंने भी स्थायी सिनेमा को तौर पर खड़ा करने का निर्णय कर लिया, मुझ जैसे संघर्ष से जूझ रहे उन सैंकड़ों बेरोजगार कलाकारों को रोजगार देने का निर्णय. मैं मेरे जीवन की कीमत पर भी अपने कर्तव्यों का पालन करने कृत-संकल्पित था यहाँ तक कि इंडस्ट्री को बचाने के लिए बिना किसी आर्थिक सहयोग के अभाव में भी, इस उम्मींद के साथ कि देशवासियों को हिन्दुस्तानी मूल्यों के चित्रण वाले चित्रपट देखने को मिलेंगे और विदेशों में हिंदुस्तान की सही छवि पहुंचेगी”.

काम करने के लिए पूँजी के अभाव चलते जैसे-तैसे अपने हिस्सेदारों को संतुष्ट रखकर दादासाहब फालके ‘लंकादहन(1917)’, ‘श्रीकृष्णजन्म(1918)’, ‘कालिया मर्दन(1919)’, ‘बुद्धदेव(1923)’ समेत कई लघु-फिल्मों का निर्माण तो किया लेकिन संघर्ष में खपते-खपते वे चित्रपट निर्माण से दूर होते गए. 1934 में केसरी में छपे एक लेख में उन्होंने कहा कि मैंने सेतुबंधन चित्रपट के निर्माण पूरा होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लेने का निश्चय कर लिया है. लेकिन कोल्हापुर सिनेटोन के आग्रह पर उन्होंने अपनी आखिरी फ़िल्म ‘गंगावतरण(1937)’ को निर्देशित किया. अपने जीवन के 70वें दशक की ओर ढलती आयु ने उन्हें बहुत बीमार कर दिया और उन्हें उनके मित्र उपन्यासकार नारायण आप्टे ने उन्हें पुणे के अस्पताल में इलाज भर्ती कराया. इलाज के दौरान लिखे गए एक पत्र में दादासाहब फालके जिक्र किया कि गंगावतरण मेरी अंतिम फ़िल्म हो सकती है. मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी फिल्मों की और मेरी फ़िल्म बनाने की तरीके की खूब आलोचना होनी चाहिए क्यूंकि केवल इन्हीं तरीके की आलोचनाओं से ही भविष्य सुधर सकता है. बीमारी चलते 1944 में स्वदेशी सिनेमा के जनक दादा साहब फालके का देहांत हो गया. लेकिन यह विडम्बना ही है कि जिन्होंने गहने-गांठे, बर्तन सब बेच स्वदेशी सिनेमा को खड़ा करने लिए सब-कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके रचे चित्रपटों ने बॉक्स-ऑफिस पर रिकार्ड्स बनाये और लाखों रूपये कमाए लेकिन निष्काम कर्मयोगी ने अपने लिए कोई बचत नहीं की, यहाँ तक कि अपने रहने के लिए एक घर भी नहीं बना पाए. अपनी फिल्मों की शूटिंग करने के लिए खरीदी फोर्ड कार को भी धनाभाव के चलते विवाह-समारोह के लिए किराये पर दे दिया था जो साल 2008 में नाशिक के पास एक डंपयार्ड में पायी गयी थी.

लोकमान्य तिलक, दादासाहब फालके और स्वदेशी आन्दोलन

नवयुग (1917) में छपे दादासाहब के इन आत्म-लेखों को लोकमान्य तिलक पढ़ा. दादासाहब की तंगी की बदहाली को देखकर तिलक, मनमोहनदास रामजी और रतनसेठ टाटा ने 5 लाख रूपये की लागत की एक लिमिटेड कंपनी उनके लिए खोलने का निर्णय लिया. लेकिन अन्य प्रस्ताव और आ जाने से कम्पनी का फार्मेशन नहीं हो पाया. इससे पहले भी इन्हीं तंगहाली के दिनों में दादासाहब ने मदद की गुहार लगाते हुए तिलक को पत्र भी लिखा. तब लोकमान्य तिलक जो खुद कांग्रेस के दुहांत के शिकार थे, ने ‘पैसाफंड’ स्कीम के जरिये उनके एक लोन जुटाने की व्यवस्था की लेकिन होमरूल लीग कुछ नेताओं की मनमानी और लापरवाही की वजह से उनके पास नहीं पहुँच पाया.

लोकमान्य तिलक के स्वराज्य के नारे की गूँज और स्वदेशी आन्दोलन का प्रभाव दादासाहब फालके पर बहुत गहरा और कभी ख़त्म ना होने वाला था. वे सच्चे मायनों में स्वदेशी के आन्दोलन को अपने सिनेमा के जरिये बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे. यही कारण था कि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में सन 1905 में उन्होंने आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया की नौकरी छोड़ दी और लोकमान्य तिलक के आन्दोलनों में शामिल हो गये. उन्होंने अपनी राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी भस्मासुर और सत्यवान सावित्री - फिल्मों को लन्दन में दिखाया तो अंग्रेज उनके कम लागत में अच्छी क्वालिटी की इन फिल्मों से मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्हें लन्दन में रहकर फिल्म बनाने और लाभ में हिस्सेदारी का प्रस्ताव भी दिया लेकिन इसे भी उन्होंने स्वदेशी के व्रत के चलते ठुकरा दिया. दासता को अपनी प्रकृति के विरोधी ख्यालों वाले दादासाहब ने अपने जीवन के आखिरी दशक में जब फिल्में बनाना छोड़ एनामल बोर्ड बनना शुरू कर दिया था उन दिनों का एक बयान केसरी (1934) में छपा था – “यदि किसी थोड़े से तरीके से भी विदेशी सामान लेना बंद कर पाऊं तो भी ये मेरे स्वदेशी व्रत के लिए प्रभावी है”.

स्वदेशी आन्दोलन के जनक लोकमान्य तिलक ने अख़बार ‘केसरी’ में लेखों के जरिये उनका खूब समर्थन किया, उनके हिमायती रहे और समय-समय पर अपने लेखों के जरिये लोगों को उनके चित्रपटों को देखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे. आज उनके बयान, सन्दर्भ और संस्मरण केसरी की वजह से पढने के लिए उपलब्ध हैं.

1919 के अंत में दादासाहब फालके अपने पार्टनर्स के वर्चस्व की वजह से फ़िल्म निर्माण से विमुख होकर बनारस चले गए थे, वहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध नाटक ‘रंगभूमि’ लिखा – “बनारस में मेरे ड्रामा के लेखन लगभग पूरा होने की ओर था, लोकमान्य तिलक भी बनारस में थे, उन्होंने मेरे नाटक के कुछ दृश्यों को एकाग्र होकर देखा और आनंद लिया. उन्होंने मेरे स्टेज मॉडल को भी देखा और मॉडल के अनुसार स्टेज बनाने और उस पर नाटक खेलने के लिए लगने वाली मेरी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए वादा भी किया. लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय बाद तिलक का देहांत हो गया.

ब्रिटिश मूवी ‘द लाइफ ऑफ़ क्राइस्ट’ बनी टर्निंग प्वाईंट

वर्ष 1910 में बंबई के अमरीका-इंडिया पिक्चर पैलेस में उन्होंने क्रिसमस के मौके पर जीसस क्राइस्ट के जीवन पर आधारित ‘हिलते चित्र’ यानि क्लिप्स - ‘द लाइफ ऑफ़ क्राइस्ट’ देखी. इस घटना के जिक्र में नवयुग में छपे लेखों में लेखों में उन्होंने लिखा है- “यह फिल्म मैंने पहले भी कई बार देखी थी मगर उस दिन मुझे कुछ अलग सा अनभव हुआ. यह एक ऐसा अनुभव था, जिसका वर्णन करना मुश्किल है. मेरी आँखों के सामने जीसस क्राइस्ट के चित्र चल रहे थे मगर मेरी आँखे भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम के चित्र देख रही थी. क्या यह संभव है? क्या हम, भारत-पुत्र, कभी भारतीय चित्र परदे पर देख पाएंगे? बस जीसस क्राइस्ट के जीवन दृश्यों में हिन्दू पौराणिक देवी-देवताओं और कथानकों की कल्पना ने उन्हें स्वदेशी फिल्मों का निर्माण करने के लिए बैचन कर दिया.

ब्राहमणवादी दादासाहब फालके?

नाशिक के त्र्यम्बकेश्वर में एक मराठी चितपावन ब्राह्मण परिवार में दादासाहब मतलब घुंडीराज गोविन्द फालके का जन्म हुआ. यह वास्विकता है कि एक गरीब जमीनी स्तर से जुडा ब्राहमण ही पौराणिक कथानकों और चरित्र को इतनी सजीवता से उकेर सकता था. ये दादासाहब फालके ही थे जिन्होंने हिन्दुस्तानी मूल्यों के पौराणिक चरित्रों और कथानकों को अपनी फिल्में बनाने के लिए चयन करने के लिए वरीयता दी. ना कि जूलियट सीजर के किरदारों को, ना ही कालमार्क्स सरीखे नेताओं को. ना ही मुस्लिम लीग के बढ़ते राजनैतिक वर्चस्व के अनुसार कुछ. हालाँकि उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा. एक बार फण्ड जुटाने के लिए वो ग्वालियर आये हुए थे. लगभग दो महीनों की कठिन जुग्गत के बाद भी कुछ नहीं मिला क्यूंकि वे ब्राहमण थे और ब्राह्मण की व्यापारिक काबिलियत पर भरोसा कहाँ? ब्राहमण के साथ भी भेदभाव. लेकिन बौराए उन्मुक्त पंथी समझ लें कि एक ब्राहमणवादित स्टीरियोटाइप मिडिल क्लास फैमिली वाले संस्कार और चरम क्रिएटिविटी दोनों ही संभव है.

उनकी धर्मपत्नी उनके संघर्षों की साथी बनीं रहीं

सरस्वती बाई फालके – दादासाहब फालके की धर्मपत्नी. जीवन हर मुश्किल घडी में वे दादासाहब के साथ डटीं रहीं. चित्रपट में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए खाना बनाना, देर रात जागकर मोमबत्ती की रोशनी में कैमरा फिल्मों की धुलाई करना सरस्वती बाई के बदौलत ही सम्भव था. पति की इस तपस्या में उन्होंने गहने गांठे सब बेच डाले थे. ये बात उन दिनों की है जब वे अपनी फ़िल्म ‘श्रीयाल चरित्र’ फिल्मा रहे थे और उनकी अभिनेत्री चांगुणाबाई के पैर में मोच आ गयी थी. दादासाहब लिखते हैं – मेरी दृढ-संकल्प के चाहे कितना भी दृढ हो, लेकिन इसका असर मेरे शरीर तो पड़ना था और मुझे माईग्रेन का अटैक हुआ. मैं चिंता और तनाव के कारण रातभर सो नहीं सका, लेकिन मैं सौभाग्यशाली था, इन भीषण मुसीबतों के दौरान एक दिव्यशक्ति मेरी रक्षा कर रही थी, उसकी (सरस्वती बाई) तपस्या, जोकि मेरी तपस्या से भी कहीं कठिन थी, और उसका प्रोत्साहन ही मेरी वर्तमान सुधीर हालत का कारण है. उन मुसीबत की घड़ियों में, एक रात मैं तकिये के नीचे सिर रखकर अपनी चिंताओं को दफ़न करने की कोशिश कर रहा था, वह दिव्य शक्ति मेरे पास आकर कान में बोली- इतना क्यूँ परेशान होते हो? क्या मैं चांगुणा का किरदार निभाने के लिए योग्य नहीं हूँ? तुम तो माचिस की तीलियों को भी परदे पर नृत्य करा सकते हो मैं तो फिर भी मानव हूँ और आप तो मुझे सिखा सकते हैं कि चांगुणा का किरदार कैसे निभाना है? फ़िल्म में चिलाया का किरदार मेरे सबसे बड़े बेटे को निभाना था और चाहे कैमरे के सामने ही क्यूँ नहीं वह दिव्यात्मा अपने बेटे पर तलवार उठाने के लिए तैयार थी. वास्तव में, जो सफलता मुझे मिली उसके निमित्त मेरी गृहलक्ष्मी थी, जो कर्मचारियों की कमीं वजह से अपने पति की संतुष्टि की खातिर अपना चेहरा पोतने के लिए भी तैयार थी. इससे ज्यादा होगा, कई विकट परिस्थितियों के समय अपने गहने भी यह कहते हुए समर्पित कर दिए - “ईश्वर आपको लम्बी आयु दे. मुझे मंगलसूत्र के सिवाय कुछ नहीं चाहिए.”

इंडस्ट्री की चमक-धमक दादासाहब की ‘लीगेसी’ को रौंद दिया है

दादासाहब फालके ऐसे शख्स हैं जिनके एहसानों का कभी समुचित सम्मान-मूल्य समझा नहीं गया. खैर, इसकी भरपाई की कोशिश में उन पर डाक टिकिट जरूर जारी हुए, मूर्तियों का अनावरण हुआ, मुंबई फ़िल्म सिटी को उनका नाम दिया गया. यहाँ तक कि उनके दुनिया को अलविदा कहने के लम्बे अरसे के बाद उनके नाम पर शुरू हुए सिनेमा के प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार से कई सिनेमाई शख्सियतों को नवाजा भी गया लेकिन उनके परिवार के लोगों बिना सम्मिलित किये हुए, उनसे बिना चर्चा किये हुए. भारत रत्न की देने की मांग भी उठी है लेकिन जो जीते-जी उनकी क़द्र ना कर सके, बेमन से उनकी जयंती या पुण्यतिथि मना आगे निकल लेते हैं तो ऐसे में आज के हिरानी, भंसाली, कश्यपों और कपूरों से आगे क्या उम्मींद की करें!